von Robert Faber

Gemeinschaft der Toten

Den Stellenwert und die Struktur einer Gemeinschaft erkennt man daran, wie

sie mit dem umgeht, was

außerhalb von ihr liegt. Wie kommuniziert sie

mit dem Außen? Welcher Platz wird dem Außen zugewiesen,

wenn es

darum geht, es zu benennen und so greifbar zu machen? Wie werden Konflikte mit

dem Außen

ausgetragen? Inwiefern wird das Außen benötigt, um

eine Gemeinschaft in ihrem Inneren zu festigen,

festzulegen und möglicherweise

sogar erst entstehen zu lassen? Es sollte dabei betrachtet werden, wie dieses

Außen konstruiert wird und welche wechselseitigen Beziehungen der Gemeinschaft

mit ihrem Außen sich dabei

herausbilden.

Wir sollten nach einer möglichst elementaren Form von Gemeinschaft suchen.

Gemeinschaft nimmt immer differenziertere Ausprägungen an, Gemeinschaften

müssen längst nicht mehr

beisammen sein, ihre Mitglieder müssen

sich nicht gegenseitig erkennen können, oft überschreiten

Gemeinschaften

die Grenzen von Nationen: Gemeinschaften der Nicknames anonymer Chat-Räume;

die

Fernsehzuschauer, die in dem Moment zur Gemeinschaft werden, wenn sie „Wetten,

daß“ einschalten; die

Gemeinschaft der individuellen Konsumprofile,

der Arbeitenden und der Essenden... Müßten wir diese

Gemeinschaften

auf eine Gemeinschaft zurückführen, so könnten wir nur etwas

Basales finden –

es handelt sich um eine Gemeinschaft der Lebenden.

Für eine Gemeinschaft der Lebenden kann

es nur ein Außen geben –

die Toten. Elias Canetti beschreibt diese Konstellation in „Masse und

Macht“ als eine Form von Doppelmasse. Die Lebenden führen einen Kampf

auf verlorenem Posten, die Armee der

Toten ist immer in der Überzahl, sie

versucht, die Lebenden auf ihre Seite zu holen. Die Toten stellen eine

konstante

Bedrohung dar, sie können in jedem Moment angreifen und die Lebenden schwächen.

Die

Gemeinschaft der Lebenden ist auf diese ungleich mächtigere Masse der

Toten angewiesen, weswegen es von enormer

Bedeutung ist, sich die Toten günstig

zu stimmen:

„Sie haben Einfluß auf die

Lebenden und können ihnen überall

schaden. Bei manchen Völkern ist die Masse der Toten ein Reservoir,

dem

die Seelen der Neugeborenen entnommen werden. Von ihnen hängt es ab, ob

die Frauen Kinder bekommen.

Manchmal fahren die Geister als Wolken daher und

bringen den Regen. Sie können einem die Pflanzen und Tiere

vorenthalten,

von denen man sich nährt. Sie können sich unter den Lebenden neue

Opfer holen. Der eigene

Tote, den man nur nach hartem Widerstand hergegeben

hat, wird schon als Angehöriger dieses gewaltigen Heeres

drüben beschwichtigt“[1]

Ob als Bedrohung oder als wohlgesonnene Geister, die Toten

werden nicht als

ein abstraktes Außen betrachtet, sondern als eine reale (Über-)Macht

mit eigenem

Willen. Die Gemeinschaft der Lebenden konstituiert sich im Hinblick

auf die Toten, richtet ihre Riten und Bräuche

nach dem Willen der Toten

ein und findet Wege zu einer beschwichtigenden Kommunikation. Zwar sind die

Massen der

Toten unsichtbar, jedoch füllen sie sämtlichen Lebensraum,

sie sind dicht beieinander, in Bewegung und wollen

gemeinsame Sache machen.

Mitten in diese Hilflosigkeit den Toten gegenüber tritt eine

Gegenbewegung

der Lebenden: Es gibt Lebende, die die Fähigkeit besitzen, den Willen der

Toten zu erkennen

und mitzuteilen – es handelt sich um Schamanen. Die

Schamanen sind es auch, die die Domestizierung der Toten

vornehmen.[2] Sie sind

nicht nur in der Lage Geister zu beschwören, sie sind darüber hinaus

in der

Lage, die Geister ihrem Willen zu unterwerfen. Die Domestizierung der

Toten ist ein Einschnitt ins Verhältnis der

beiden Parteien, ein Schritt

vom mythischen Denken zur wissenschaftlichen Zivilisation wie wir sie heute

kennen,

da die Schamanen es auf ihre Weise schaffen, die unsichtbaren Massen

sichtbar und begreifbar zu machen. Die Masse wird

somit gesprengt, da der Schamane

nie die gesamte Masse ansprechen kann, sondern aus dieser anonymen Gesamtheit

Elemente herausheben, abziehen muß - bis hin zu einzelnen Geistern mit

einer Identität (etwa den Geist eines

kürzlich Verstorbenen). Eine

Grundvoraussetzung für die Masse ist die Anonymität des Einzelnen

darin, sein vollkommenes Aufgehen in ihr als Teil des uneingeschränkt wachsenden

Ganzen. Sobald die Masse in

einzelne Bestandteile zerlegt werden kann, setzt

ihr unaufhörlicher Zerfall ein. Die einzige Möglichkeit

für sie,

diesen Zerfall abzuwenden, ist die Verwandlung. Sie muß sich in Etwas

von Dauer verwandeln

und eine feste Struktur annehmen, in deren Rahmen eine

Entwicklung, ein Werden möglich ist. Aus einer Masse

muß eine Gemeinschaft

werden.

Die unsichtbare Masse, die im mythischen Denken von den Toten

gebildet wird,

verschwindet nicht, sondern wird im Verlauf des Zivilisierungsprozesses umgewandelt

und verstreut.

So erwähnt Canetti die für das Mittelalter relevanten

Massen der Teufel, denen die himmlischen Heerscharen

gegenübergestellt

werden. Zum schamanischen Hilfsmittel der wissenschaftlichen Neuzeit wurde das

Mikroskop,

welches uns zwei neue Arten unsichtbarer Massen aufzeigte –

die sich rapid vermehrenden und für die Lebenden

schädlichen Bazillen

und die Millionen von Spermateilchen, die sich, so Canetti, in größter

Dichte auf den selben Weg machen (und somit die Kriterien einer Masse erfüllen)

und die unsichtbare Masse der

Ahnen mit sich tragen.[3]

Die Fähigkeit, die Toten zu mobilisieren und für die eigenen

Zwecke

dienstbar zu machen, verändert nicht nur die Beziehung der Lebenden und

der Toten, sondern auch das

Selbstverständnis der Lebenden. Sie sind nicht

mehr den Toten ausgeliefert, sehen sich in der Lage Widerstand zu

leisten. Die

Macht der Toten wird ins Leben geholt, einverleibt. Die Toten werden er- und

begriffen. Es ist die

Entstehung des Selbstbewußtseins, die Lebenden emanzipieren

sich. Der Tod wird Teil der ökonomischen

Beziehungen. Levi-Strauss unterscheidet

in „Traurige Tropen“ zwei Arten der ökonomischen Beziehungen

mit den Toten – die Toten als Partner und als Objekt. Als Geschäftspartner

leisten die Toten Beistand

bei den Unternehmungen der Lebenden und erwarten

dafür Dankbarkeit, wollen am Gewinn partizipieren. Ganz anders

ist die

Lage bei den Toten, die als Objekte und Werkzeuge gehandelt werden:

Manche

Gesellschaften nehmen gegenüber ihren Toten eine Haltung dieses

Typus ein. Sie verweigern ihnen die Ruhe: zuweilen

im wörtlichen Sinn,

wie es wie es beim Kannibalismus und der Nekrophagie der Fall ist, wenn die

Lebenden das

Ziel verfolgen, sich die Tugenden und Kräfte des Verstorbenen

einzuverleiben; manchmal im symbolischen Sinn wie in

jenen Gesellschaften, die

von Prestigerivalitäten beherrscht sind und deren Mitglieder die Toten

ständig um Beistand bitten müssen, [...] um durch Beschwörung

der Ahnen und genealogische

Betrügereien ihre Privilegien zu rechtfertigen.[4]

Hier ist bereits die Sichtweise auf den

Tod verschoben. Der Tod wird nicht

mehr als Bedrohung von außen gesehen, sondern ausschließlich auf

seine Gebrauchsmöglichkeiten im Leben reduziert, als ein vorgeschobenes

Außen. Levi-Strauss zieht die

Schlußfolgerung:

Mehr als andere fühlen sich solche Gesellschaften beunruhigt durch die

Toten, die sie mißbrauchen. Sie stellen sich vor, daß diese ihnen

die Verfolgung heimzahlen werden

und daß sie desto anspruchsvoller und

streitsüchtiger gegenüber den Lebenden sind, je mehr diese von

ihnen

zu profitieren suchen. Doch ob es sich nun um eine gerechte Teilung handelt

wie im ersten Fall oder um eine

entfesselte Spekulation wie im zweiten, so herrscht

doch in beiden Fällen die Idee vor, daß es sich bei der

Beziehung

zwischen Toten und Lebenden nicht vermeiden läßt, zu teilen.[5]

Die

Überreste dieses Denkens lassen einen tiefen Stachel im Gewissen der

westlichen Zivilisation zurück, denn der

Bezug der Gemeinschaft der Lebenden

zum Tod veränderte sich nochmals drastisch. Konnte man sich im mythischen

Denken auf die Toten berufen oder sie für seine Zwecke benutzen, so ist

dies in der modernen Welt nahezu

unmöglich geworden. Die Metaphysik (und

somit auch der Mythos) verschwindet zwar nicht komplett aus dem Denken, so

doch

aus dem Gebrauch, der Sphäre der Ökonomie. Durch das Wegbrechen der

traditionellen metaphysischen

Instanzen offenbart sich eine veränderte

Szenerie – da es keine Transzendenz mehr gibt, muß jeder

Vorgang

empirisch wahrnehmbar auf einer Immanenzebene ablaufen. Der Tod kann nicht mehr

kollektiv erfahrbar

gemacht werden, die Toten sind als Handelspartner und -objekte

gleichermaßen ausgegrenzt, ausgeschieden. Sie sind

ihres Platzes in der

Welt beraubt, da es nur noch eine Welt ist, die den Lebenden gehört. Der

Tod ist

abgetrennt und jeder produktiven Verknüpfung mit dem Leben beraubt.

Der Tote kann nicht in eine andere Dimension

übergehen und bietet kein

Potential für ein wiedergeborenes neues Leben. Der Tod ist privat und individuell

– er ist schlicht der Punkt, an dem ein menschliches Leben verschwindet.

Anders als bei Canetti, wo die

Toten immer als eine Masse aktiv sind, ist dem

individualisierten Toten die Möglichkeit genommen, zu dieser

offenen, uneingeschränkt

wachsenden Masse dazuzustoßen. Der Tod ist kein Außen mehr, da er

aus

der Totalität des Lebens heraus betrachtet wird. Diese Totalität

des Lebens kann nach Jean Baudrillards

Theorie des unmöglichen Tausches

nicht mehr gegen ein Außen eingetauscht werden, sondern nur noch gegen

ein Double ihrer selbst. Das Außen muß sich ins Innere verschieben.

Die Toten bleiben im Leben und breiten

sich aus in der Welt der Lebenden.

Das Bild der Toten, die durch die Welt wandeln, taucht

bereits im Gilgamesch-Epos

auf, als die Göttin Ischtar droht:

Gewährst du mir aber

das Himmelstier nicht, | So zerschlag’ ich

die Türen der Unterwelt,| Zerschmeiß ich die Pfosten, lass

die Tore

weit offen stehn, | Lass ich auferstehen die Toten, dass sie fressen die Lebenden,

| Der Toten werden

mehr sein denn der Lebendigen![6]

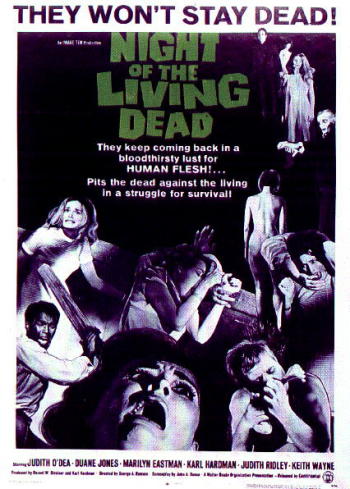

Hier ist schon ein Mythos angelegt, der im 20. Jahrhundert vor

allem auf der

großen Leinwand eine aufsehenerregende Rückkehr feierte und Kultstatus

erreichte –

der Zombie-Mythos. Die Ursprünge findet man in den Voodoo-Religionen

der Karibik. Wikipedia klärt auf:

Dem Glauben nach kann ein Voodoo-Priester (Houngan), ein schwarzmagischer Bokor

oder eine

Priesterin (Mambo) einen Menschen mit einem Fluch belegen, worauf

dieser dann scheinbar stirbt (Scheintod). Tage

später kann er den Toten

dann wieder zum Leben erwecken. Dieser wird dann als Arbeitssklave missbraucht.

Diese Zombies nennt man auch Zombie cadavres. Sie gelten als absolut willenlos.

Eine verbreitete Idee ist, dass

dabei ein Pulver eine wichtige Rolle spielt.

Es werde gebraucht, um das Opfer in einen hirntodähnlichen Zustand zu

versetzen,

etwa vermischt mit Juckpulver auf die Haut des Opfers geblasen, das dann das

Gift in kleinen Wunden

beim Kratzen aufnimmt. Das Gift ruft schnell krankheitsähnliche

Symptome hervor, das Opfer stirbt. In dem Glauben,

dass dieser Mensch nun tot

sei, werden die Opfer begraben. Nach einer bestimmten Zeit taucht der Zauberer

am Grab

auf, wo er sein Opfer ausgräbt und ihm ein Gegenmittel verabreicht.

Dieses Mittel soll ein starkes Gift, etwa

Atropin, sein, das dem Betroffenen

bei Aufwachen seine Sinne und sein Bewusstsein raubt. Der Zombie sei dann seinem

Herren hörig und verrichtet ab sofort Schwerstarbeiten.“[7]

Es handelt sich also

eher um den zweiten Typus des von Levi-Strauss beschrieben

Handels mit den Toten, die den Toten gegenüber keinen

Respekt erweist,

sie ins Leben zurückzerrt, sie unsterblich macht, um sie ausschließlich

zum eigenen

Zweck zu benutzen. Es ist also durchaus bezeichnend, daß die

Zombies sich hauptsächlich nicht in der

Literatur ausbreiten, sondern im

Film. Prof. Tom Gunning von der University of Chicago reflektiert in der Dokumentation

„American Nightmare“ die Bedeutung des Mediums Film für die

Wahrnehmung von Leben und Tod und

folglich auch für die Entwicklung des

Horrorgenres:

„Das Kino an sich hat etwas von einem

Geisterhaus. Die Bilder selbst zeigen

nicht nur etwas, sondern sind auch in einem Bereich zwischen Realität und

Repräsentation angesiedelt. Und genau das sind auch Geister, Bilder längst

Verstorbener. Als die

Kinematographie erfunden wurde, schon bei den ersten Lumiere-Filmen

im Jahre 1895, empfand das Publikum ein Gefühl

der Unsterblichkeit. Ab

jetzt war der Tod nichts Endgültiges mehr! Denn jetzt gab es Bilder von

Menschen in

Bewegung, nicht mehr nur starre Photos. Momente des Lebens konnten

festgehalten werden. Aber dieses Versprechen der

Unsterblichkeit, brachte schlußendlich

auch „Geister“ hervor. Und so ein Geist ist nicht jemand, der

ewig

lebt, sondern jemand, dessen Gestalt und Schatten eingefangen sind. Er ist gezwungen,

dieselben Bewegungen

und Gesten immer wieder zu wiederholen, in alle Ewigkeiten

verdammt! Diese unheimlichen Gefühle sind zwar meist

unter Schichten von

Brauchtum und Vertrautheit vergraben, aber dem Horrorfilm gelingt es oft, diese

Urängste

wieder anzufachen und auftauchen zu lassen.“[8]

Gunning läßt jedoch etwas

außer Acht, da er ausschließlich

von Geistern spricht. Geister und Gespenster haben eine lange Tradition in

der

europäischen Kultur, dennoch sind Zombies nicht pauschal mit Geistern gleichzusetzen.

Die Masse der

Toten hat sich gespalten. „Zwischen Realität und Repräsentation

angesiedelt“ haben Zombies und

Gespenster gemeinsam, daß sie sich

zwischen den binären Oppositionen von Leben und Tod, Sein und Nicht-Sein

bewegen, durch den unmöglichen Tausch gezwungen, in ihrer Unfertigkeit

in der Welt der Lebenden zu bleiben,

die Lebenden heimzusuchen. Gespenster sind

Bedrohungen, die zwar heimsuchen, aber nicht erfaßt, artikuliert

werden

können. Zu Gespenstern kann nicht gesprochen werden, da sie eben eine Zwischendimension

bilden.

Außerhalb der Opposition liegend können sie nicht gedacht

werden, da das vorherrschende Denken im

binären Code traditionell darauf

bedacht ist, die Realität von den Trugbildern zu säubern. In

„Marx’

Gespenster“ spielt Jacques Derrida mit der Mehrdeutigkeit des Wortes „Geist“

und der Verbindung zwischen „Geist“ und „Gespenst“,

aber auch ihrer Differenz. Zunächst

ist es der Geist der Geschichte des

Denkens – die großen Geister der Geschichte. Diese rufen jedoch

die ausgegrenzten Geister hervor, die diese Geschichte heimsuchen und Fragen

stellen. Im Ungeformten dieser Fragen, in

ihrer Unkenntlichkeit und der Ignoranz

der Geistesgeschichte sogenannten Trugbildern gegenüber, suchen sich die

ausgegrenzten Geister eine Verkörperlichung und werden zu Gespenstern:

„Sobald

man den Geist nicht mehr vom Gespenst unterscheidet, verkörpert,

inkarniert er sich, als Geist, im Gespenst. Oder

vielmehr ist das Gespenst [...]

eine paradoxe Verleiblichung, ein Leib-Werden, eine bestimmte leibliche

Erscheinungsform

des Geistes. Er wird vielmehr zu einem „etwas“, das schwer zu benennen

bleibt: weder

Seele noch Leib, und doch beides zugleich. Denn der Leib und die

Phänomenalität sind das, was dem Geist seine

gespenstische Erscheinung

verleiht, doch sogleich in der Erscheinung verschwindet, im Kommen selbst des

Wiedergängers oder der Wiederkehr des Gespenstes. Es gibt Entschwundenes

(disparu) in der Erscheinung (apparition)

als dem Wiedererscheinen des Entschwundenen

selbst. Der Geist und das Gespenst sind nicht dasselbe und wir werden diese

Differenz verschärfen müssen, aber was das angeht, was sie gemeinsam

haben, so weiß man nicht,

was das ist, was das gegenwärtig ist. Es

ist nämlich etwas, was man nicht weiß, und man weiß

nicht,

ob das eigentlich ist, ob das existiert, ob es auf einen Namen hört (répond)

und ihm ein Wesen

entspricht (correspond). Man weiß es nicht – aber

nicht aus Unwissenheit, sondern weil dieser

Nicht-Gegenstand, dieses Anwesende

ohne Anwesenheit, dieses Dasein eines Anwesenden oder eines Entschwundenen nicht

mehr dem Wissen untersteht. Jedenfalls nicht mehr dem, was man unter dem Namen

des Wissens zu wissen glaubt. Man

weiß nicht, ob es lebendig ist oder

tot.“[9]

Geister beziehungsweise Gespenster

sind also ein raumloser Fluch, der nach

einer Verkörperlichung sucht. Das trifft auf die Zombies des 20.

Jahrhunderts

nicht zu. Um zu begreifen was Zombies ausmacht, bedienen wir uns der Filme George

A. Romeros,

insbesondere seines aktuellen Films „Land of the dead“.

Der Zombie verfügt über keinerlei

Geistigkeit, er ist rein körperlich.

Wie wir es schon dem Mythos entnehmen können, ist es die Schuld von

Lebenden,

daß er es nicht geschafft hat, die Seiten zu wechseln. Es gibt für

ihn keinen Übergang,

keine Alternative zum physischen Leben; zwar ist er

von der kontrollierenden Instanz dessen, was man im allgemeinen

Sprachgebrauch

als „gesunden Menschenverstand“ bezeichnet, befreit, so ist er nur

noch reines

Begehren. Die Zombies klammern sich am physischen Leben fest und

müssen sich lebendes Gewebe einverleiben, um

ihren Fortbestand zu sichern.

Die Toten holen sich also noch immer die Lebenden und sind immer noch in der

Überzahl. Während Gespenster in ihrer Raumlosigkeit isoliert auftreten,

bilden die Zombies immer eine Masse.

Der Unterschied besteht ausschließlich

in der Würdelosigkeit des Todes – die Toten holen nicht mehr

die

Lebenden zu sich hinüber, vielmehr müssen sie als ein Double des Lebenden,

eine Imitation des

Menschen umhertorkeln, lächerlich, wie jedes Ergebnis

einer in der Mitte steckengebliebenen Verwandlung, in der

Lächerlichkeit

der blanken Wut jedoch nicht weniger gefährlich. Der Zombie ist eine Bedrohung,

die

keine besondere geistige Anstrengung erfordert, er ist eine dem Bewußtsein

des Massenmedienzeitalters

angepaßte Bedrohung. Es gibt kein Ritual zur

Besänftigung eines Zombies – ganz im Gegensatz zum

Gespenst, welches

die Beschäftigung eines Geistes mit ihm einfordert, der genealogisch die

Herkunft des

Fluches herausarbeiten, die Stelle erkennen soll, an der Unrecht

geschah. Die Gemeinschaft der Toten paßt sich

dem Standard der Lebenden

an um nicht zu verhungern. Auch spielt die von Gunning angesprochene Unsterblichkeit

und Gefangenschaft der Toten im Medium Film eine große Rolle: Die in „Dawn

of the dead“ von Tom

Savini (in „Dawn of the dead“ insbesondere

für Make-up und Special Effects verantwortlich ) gespielte

Figur des Biker-Anführers

entkommt dem von Savini miterschaffenen Mythos nicht und muß in „Land

of the dead“ als Zombie zurückkehren und sein Markenzeichen mitbringen

– die Machete.

Bei Romero wird die Herkunft der Zombies nie geklärt, nur ein vages Schuldbewußtsein

der

(Über-)Lebenden wird gelegentlich artikuliert.[10] Die Zombies sind

Produkte der Menschen, wie schon im

Originalmythos. In „Night of the living

dead“ wird im Fernsehen von einem Satelliten berichtet, der zur

Venus

geschickt wurde, mit einer seltsamen Strahlung zurückkam und von der NASA

abgeschossen werden

mußte. Wenn man bedenkt, daß der Film vor der

Mondlandung gedreht wurde, kann man diese

„Information“ nur mit

einem Schmunzeln versehen – auf der einen Seite aufgrund des Seitenhiebs

auf den damals vorherrschenden amerikanischen kosmischen Größenwahn,

auf der anderen Seite, weil

ironischerweise auffällt, daß der CIA

und das FBI keine Stellungnahme abgeben wollen, was die Venus-Version

nicht

glaubwürdiger macht. Es wird allenfalls klar, daß sie nur durch die

Waffen derer

unschädlich gemacht werden können, die sie erschufen.

So glänzt der Anführer der Redneckmiliz in

„Night of the living

dead“ durch sein fundiertes Fachwissen in Punkto Zombieproblematik und

klärt die Fernsehzuschauer auf, daß die dummen Kreaturen durch einen

Kopfschuß zu erledigen seien. Der

geballten wissenschaftlichen Ahnungslosigkeit

der Fernsehexperten, die von einer „epidemy of mass homicide“

sprechen

und den Zuschauer darüber aufklären, daß die geheimnisvolle

Strahlung bei den Leichen

Hirnaktivitäten auslöse („kill the

brain and you will kill the ghoul“ lautet die massentauglich

formulierte

Lösung), stellt Romero eine Begründung aus halbvergessenen mythischem

Wissen: Peter, die

schwarze Hauptfigur aus „Dawn of the dead“, zitiert

die prophetische Warnung seines Großvaters, der

Priester auf Trinidad

war, wo sich das Christentum mit Macoumba-Voodoo vermischte: „When there

is no more

room in hell, the dead will walk the earth.“. In „Land

of the dead“ wird die Herkunft der Zombies

nicht mehr begründet.

Die menschliche Schuld ist vergessen, es scheint, als wären die Zombies

schon

immer ein fester Bestandteil des menschlichen Lebens gewesen.

Romero schafft es, dem Zombiemythos

mehrere amerikanische Mythen der jeweiligen

Zeit entgegenzustellen – in „Night of the living dead“

etwa

die Nachrichten, die den Bürger mit frischen und objektiven Informationen

versorgen,[11] den Kosmos mit

seinen unbekannten fremdartigen Gefahren und Waffen,

mit denen man allen Gefahren trotzen kann. Mit jedem Film reagiert

Romero auf

eine veränderte gesellschaftliche Situation und verändert die Funktion

seiner Toten. Um die

Veränderungen zu erkennen, werfen wir einen Blick

auf zwei der wichtigsten Serien, die sich durch Romeros Filme

ziehen:

Bedürfnis nach Sicherheit und Orte, die Sicherheit versprechen

Ist es in „Night of the living dead“ ein altes Haus, wo sich der

Keller im Endeffekt und

langem Konflikt als der einzige sichere Ort erweist,

ist es in „Dawn of the dead“ ein Einkaufsparadies,

welches ein Leben

in Sicherheit und Wohlstand verspricht, so wird in „Land of the dead“

ein doppelter

Ring der Sicherheit aufgebaut. Zum einem gleicht die Stadt einer

Hochsicherheitsfestung mit Stacheldraht und elektrisch

geladenen Zäunen,

zum anderen wird die Stadt aus einem Wolkenkratzer regiert, der in der Mitte

der Stadt

steht und wo die Reichen hinter Panzerglas ihr gewohntes Luxusleben

weiterführen – das Fiddler’s

Green. Die Gemeinschaft der Lebenden

wird von zwei Dingen zusammengehalten – der Angst angesichts der Tatsache,

daß die Zombies sich mittlerweile im ganzen Land ausgebreitet haben, und

einem Traum, der in der Stadt

verbreitet wird, dem Traum vom sozialem Aufstieg

und den damit verbundenen Einzug ins Fiddler’s Green.[12] Eine

nur vorgeschobene

Möglichkeit, da die Reichen unter sich bleiben wollen und keinen sozialen

Aufstieg

zulassen, was auch den Konflikt des Films auslöst. Romero vertauscht

die Rollen der Toten und der Lebenden. Die

Zombies stellen zwar noch gewohnheitsmäßig

eine Bedrohung dar, faktisch aber kommen sie kaum noch in die

Nähe der

Stadt. Während die Gewalt der Lebenden sich in den alten Filmen damit rechtfertigt,

daß

sie sich vor den Toten schützen müssen, sind die Lebenden

nun eindeutig die Aggressoren, denen ihre Umgebung

zu eng ist und die ihre imperialistischen

Gewohnheiten fortführen. Mit einem stärkeren Bedürfnis nach

Sicherheit

denn je. Eine paradoxe Wechselwirkung – je weniger bedrohlich und aggressiv

die Zombies

vorgehen, desto ausgefeilter werden die Sicherheitsvorkehrungen

der Lebenden. Die Jägereinheit fährt mit dem

gepanzerten und mit modernsten

Waffen ausgestatteten Truck „Dead Reckoning“ in die Siedlungen,

wo

sich Zombies niedergelassen haben, sie schießen Feuerwerke in den Himmel,

die Zombies starren gebannt nach oben

und werden der Reihe nach erschossen.

Bewusstsein, Erinnerung und Persönlichkeit

Romero bringt die Toten und Lebenden einander näher, er verwischt die

Differenzen immer mehr. So

heißt es in einem Dialog von „Land of

the dead“: „They’re pretending to be alive.“

–

„Isn’t it what we’re doing? Pretending to be alive?”

Sind die Supermarkt-Zombies

aus „Dawn of the dead” den konsumfreudigen

Lebenden in ihrem Begehren durchaus nicht unähnlich, so

läßt

Romero in „Land of the dead“ seine Zombies sich weiterentwickeln

und lernen. Gleich

zu Beginn des Filmes werden wir Zeugen einer kuriosen Zombieversammlung,

auf der die Zombies sich allesamt an ihre

früheren Berufe zu erinnern scheinen.

So gibt es eine groteske Kapelle von Musikantenzombies (deren Musik man,

wenn

man euphemistisch ist, als disharmonisch bezeichnen könnte) und einen Tankwartzombie

– den

schwarzen „Big Daddy“, der im Verlauf des Films zum

Anführer der Zombies wird, da er in seiner

Entwicklung schnell Fortschritte

erzielt. Damit wird die Linie des Erinnerungsvermögens aus „Dawn

of

the dead“ fortgeführt, wo die Zombies sich daran erinnern, daß

das Einkaufszentrum eine wichtige

Funktion in ihrem Leben hatte. In „Land

of the dead“ werden die Zombies mehr als nur Kanonenfutter, sie

bekommen

eine Identität. Im Verlauf des Films entwickeln sie nicht nur ein individuelles,

sondern auch ein

kollektives Bewußtsein, man könnte sogar von einem

Klassenbewußtsein sprechen. Dabei sind mehrere

Faktoren von Bedeutung.

Zunächst ist da die Ästhetik der „Feuerblumen im Himmel“:

Die

Feuerwerke erinnern die Zombies an einen Himmel, an das Versprechen von

Unsterblichkeit, eine Transzendenz, derer sie

beraubt wurden. Nach der ästhetischen

Dimension kommt die politische Dimension hinzu: Die Zombies erkennen ihre

Widersacher

und bewegen sich Richtung Stadt, sind intelligent genug, die Struktur der Stadt

zu durchschauen und

sie über die ungeschützte Seite (den Fluß)

zu betreten. Sie überwinden dabei ihre Scheu vor dem

Wasser, lernen unterwegs

den Umgang mit Waffen, lassen sich nicht mehr von den „Feuerblumen“

ablenken, als sie sich durch die Menschenmenge fressen und brechen ins Fiddler’s

Green ein, wo „Big

Daddy“ (der Anführer der Toten) Kaufmans

(der Herrscher der Stadt mit unverkennbarer Donald

Rumsfeld-Attitüde) Auto

volltankt und dann mitsamt Kaufman explodieren läßt. Der Zaun, den

die

Menschen zu ihrem Schutz erbaut haben, ist der gleiche Zaun, der sie daran

hindert, aus der Stadt zu fliehen, als der

Feind eingedrungen ist.

Während also die Toten menschliche Züge erlernen, verlernen die

Menschen

ihre Menschlichkeit. Sie zeigen keinen Sinn für Ästhetik und haben

keinerlei Visionen

außerhalb von Reichtum und persönlicher Sicherheit,

ihre Gemeinschaft bekommt Risse beim ersten offenen

Konflikt, als der Traum

nicht erfüllt wird. Einer der Anführer der Dead Reckoning-Crew wird

nicht im

Fiddler’s Green aufgenommen und wendet sich gegen Kaufman, indem

er die Superwaffe entführt und ihm droht,

Raketen auf den Wolkenkratzer

abzufeuern, wenn er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht einen hohen Geldbetrag

bekomme. Die Lebenden verfügen im Gegensatz zu den Toten über keinerlei

Lernfähigkeit – selbst in

einer Welt, wo Tote umherwandeln, verfügt

Geld noch immer über einen Wert und ist das Einzige, was diese Art

von

Gemeinschaft notdürftig zusammenhält – die Gemeinschaft der

Lebenden funktioniert, indem sie

eigentlich nicht funktioniert, da es Selektion

und Ausgrenzung gibt. Romero gibt die Lebenden auf. Während die

Zombies

an Profil gewinnen, bleiben die lebenden Charaktere blaß. Die Zuschauer

erfahren kaum etwas

über ihre Vergangenheit – Riley, einer der Hauptcharaktere

sagt von sich, er hätte in seinem Leben

nichts Schlimmes erlebt und würde

keine Background Stories mögen. Die Charaktere bauen keine persönliche

Beziehung auf, da sie größtenteils in ihren jeweiligen Klischees

und Catchphrases kommunizieren. Sie

sind nicht mehr als ein Gimmick, haben nicht

einmal volle Namen.

Die Verlagerung des

Schwerpunkts zugunsten der Toten äußert sich

auch in der Serie des schwarzen Protagonisten, welcher bei

Romero auch die klassische

Bedeutung des Wortes besitzt – der Ersthandelnde. Sowohl in „Night

of the

living dead“ als auch in „Dawn of the dead“ ist der

Schwarze derjenige, der handelt, Ideen hat und

die Führung übernimmt.

In „Land of the dead“ ist der Protagonist eben „Big Daddy“

– er versucht, seine Mitzombies aus der Schußlinie zu ziehen, mobilisiert

sie zum Aufstand, er bringt

den Anderen etwas bei, seine Führerposition

ist also auf besonderen Fähigkeiten aufgebaut, während

Kaufman sich

auf Angst, Ausweglosigkeit und Manipulation stützt. Eine Gemeinschaft,

die nicht ein Werden

fördert, sondern nur den gegebenen Zustand stützt

und somit nur den eigenen Zerfall verzögert, hat keine

Zukunft. Romero

traut den Lebenden nicht zu, die Verhältnisse, in denen sie leben, zu hinterfragen

und zu

verändern. Die Revolution muß von den Toten ausgehen. Es sind

die Toten, die in die Ökonomie

einbrechen, die Welt des Luxus heimsuchen,

ihr Recht einfordern und daran erinnern, daß es notwendig wäre,

mit

ihnen zu teilen. Während die Toten auf dem Weg sind, aus einer Masse eine

Gemeinschaft herauszubilden

und eine neue Form der Existenz zu erreichen, läßt

Romero den Überlebenden die Möglichkeit, an

alter Stätte eine

neue Gemeinschaft aufzubauen. Am Ende des Films geschieht zum ersten Mal eine

Begegnung

der Lebenden und der Toten auf Augenhöhe, Riley und „Big

Daddy“ haben Augenkontakt und scheinen sich

zu verstehen. Riley verzichtet

darauf ihn zu eliminieren und auch Big Daddy greift nicht an, sondern dreht

sich

um. Sie entdecken Gemeinsamkeiten, beide suchen nach einem Ort, an dem

sie sein können. Romero sieht die

Möglichkeit einer Änderung

der Gemeinschaftsform der Lebenden wohlwollend, aber skeptisch. Er läßt

den Protagonisten auf der Seite der Lebenden einen Neuanfang an einem anderen

Ort starten – in

Kanada.

Anmerkungen

[1] CANNETTI, S. 76-77.

[2] Es wäre höchst spekulativ, diese

Entwicklung in einen linearen

historischen Ablauf einzuordnen. Man kann wohl davon ausgehen, dass das Sich-Herausbilden

von Schamanen, welches in jede Kultur Einzug hielt, nicht vom allgemeinen Entstehen

von sozialen Strukturen zu

trennen sei. Die Domestizierung der Toten können

wir uns also eher als eine Schicht vorstellen, die mit der

Hilflosigkeit den

Toten gegenüber ko-existiert, bei wechselseitiger Wirkung.

[3]

Vgl. CANETTI, S. 51 ff.

[4] LEVI-STRAUSS, S. 233.

[5]

Ebd.

[6] GILGAMESCH, S. 56.

[7]

http://de.wikipedia.org/wiki/Zombie, zuletzt eingesehen am 2.12.2005, 1:53.

[8] The American

Nightmare, Epix Media AG 2005.

[9] DERRIDA, S. 19 f.

[10]

Diese mysteriöse Herkunft zog eine Reihe von Parodien nach sich, so

in einer „South Park“-Episode, wo

die Zombies durch versehentliches

Einbalsamieren der Leichen mit Worchester-Sauce entstehen.

[11] Dieser Mythos wird zu Beginn von „Dawn of the dead“ entlarvt,

als der Producer

zugibt, seit zwölf Stunden alte Informationen über

Zufluchtsstationen zu senden

[12] Romero benutzt sogar als Stilmittel die Werbung im Film – einen Werbespot

für das

Fiddler’s Green. Interessant ist die Serie der bewegten Bilder,

der Fernseher in Romeros Filmen. Ist der

Fernseher in „Night of the living

dead“ noch wichtig, um Informationen zu bekommen, erlebt man in

„Dawn

of the dead“ den Abgesang auf das Fernsehen, als man sieht, wie eine Fernsehstation

im Chaos

versinkt, veraltete Informationen sendet und dann den Sendebetrieb

einstellt, so erfüllen die Fernseher in

„Land of the dead“

nur noch die Funktion Werbung auszustrahlen.

Literatur

CANETTI, Elias: Masse und Macht. Frankfurt a.

Main.

LEVI-STRAUSS, Claude: Traurige Tropen. Frankfurt a. Main 1978.

[GILGAMESCH]: SCHOTT, Albert Schott / SODEN, Wolfram v.: Das Gilgameh-Epos.

Stuttgart

1958.

DERRIDA, Jacques: Marx Gespenster. Frankfurt a. Main 2003.