von Konstanze Schwarzwald

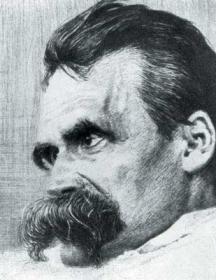

Über Lebenskünstlertum - mit Nietzsche und über ihn

hinaus

Ein „Lebenskünstler“ und der von

ihm abgeleitete Begriff der „Lebenskunst“ wird im allgemeinen

Sprachgebrauch meist mit

einer Art cleverem Müßiggang,

der alles überlebensnotwendige in letzter Minute gerade noch

irgendwie zu bewältigen weiß, verstanden, als jemand,

der es eben versteht,

sich so oder so durchs Leben zu schlagen.

Als ewig schwankender Traumtänzer, als

Vorwärtsstolpernder,

der sich nach dem Eintritt eines Ereignisses ungläubig zurückdreht,

die Gefahr erkennt und nun erleichtert ist, „Glück gehabt“

zu haben.

Dies soll an dieser Stelle nicht gemeint sein!

Die Frage, was

„Lebenskünstlertum“ für den

einzelnen meinen kann, stellt sich ernsthaft nur dem, den

der werdende

Inhalt im Prozeß der Antwortsuche nicht überfordert und

den er

damit selbst existenziell betrifft.

Im nietzscheanischen Sinne ist der Begriff der Lebenskunst im Zusammenhang

mit seinem

Gedanken des „Willens zur Macht“ und seiner

Konzeption des „Übermenschen“ zu

verstehen. Es

gibt zwei Stilmittel, die das Leben des Künstlers aus sich

heraus

begründen: das Apollinische und das Dionysische, verkörpert

in Apollon, dem Gott der

Maßgebung und Dionysos, dem Gott

des Rausches.

Das

Apollinische impliziert die „Kunst des

Bildners“ das Dionysische die „unbildliche Kunst,

die

Musik“. Es sind die zwei Urtriebe der Kunst, die in den „getrennten

Kunstwelten des Traumes und des Rausches“ das „ebenso

dionysische und apollinische Kunstwerk

der attischen Tragödie

erzeugen“.[1] Die künstlerische Welt

des Traumes

ist die des „schönen Scheins“, des

Stilvollen und Harmonischen als maßgebende

Komponente, die

das Rauschvolle, Orgiastische – die überschäumende

Welt

der Phantasie und Lust, den dionysischen Trieb, zügelnd

beherrscht. Das Dionysische ist das

Ursprünglichere, wobei

beide nicht voneinander zu trennen sind – eines existiert

nicht ohne das andere. Das Dionysische wäre der Welt nicht

zugänglich ohne das Apollinische und

das Apollinische wäre

gehalt- und wesenlos ohne das Dionysische.

„Damit es Kunst giebt, damit es irgend ein

ästhetisches Thun und Schauen giebt,

dazu ist eine physiologische

Vorbedingung unumgänglich: der Rausch.“ [2]

Der

Rausch, der den Künstler lebensleitend erfaßt ist

also sowohl apollinischer als auch

dionysischer Rausch als einerseits

vermittelt-kontrollierter und andererseits unmittelbar-affektiver

Rausch. Eben diese beiden Triebe gegeneinander abwägend zu

beherrschen, ihnen damit die

Möglichkeit gebend, sich zu ergänzen

und zu vervollkommnen, ist des Künstlers Leben. Er

begreift

das Leben als Objekt seines künstlerischen Selbst und transzendiert

es

damit zum selbstbestimmten Werk.

Der Leib des Künstlers ist eine

„große Vernunft̶,

indem er mit eben den beiden Urtrieben seiner Natur umzugehen

weiß,

indem er damit seine Fähigkeiten experimentell und risiokobereit

zu

nutzen versteht und in jedem Moment erweitern kann, als Grenzgang,

als selbstbestimmte immanente

Transzendenz seiner künstlerischen

Macht.

In diesem Sinne ist

Lebenskunst Extremismus, Grenzgang,

Abgründigkeit, Experiment, als ein erst einmal individuelles

Lebenskonzept. Nietzsches Hoffnung ruhte auf den „kommenden

Philosophen“, den

„Philosophen der Zukunft“, die

nicht an seinem individuellen Konzept, das hier nur der Beginn

einer

Neuordnung sein kann, hängen bleiben, sondern über ihn

hinaus denken und

damit über eine neue Form der Gemeinschaft.

Eine Gemeinschaft, in der „Übermenschen“

[3]

als Elite die Führung haben, in einer transdemokratisch-hierarchischen

Form,

welche sich nicht nach Stand und Blut ordnet, sondern nach

den Fähigkeiten der einzelnen. Eine

Gemeinschaftsform, die

im praktischen Vollzug die Inhalte ihrer Insassen flexibel zuläßt,

sie nicht dogmatisiert, sondern in ihre werdende Bewegung einschließt,

die sie zwar lenkt,

aber nicht theoretisch einschränkt. Soweit

dies als Ausblick.

Aber schon im nietzscheanisch-individuellen Sinne bedeutet „Lebenskunst“

immer

mehr als eine Theorie zu erstellen, jede Theorie kann als

solche nur Totgeburt sein, weil sie ein

Erreichen, einen Endpunkt

suggeriert. Als dogmatische Anleitung hat sie nämlich keinen

Wert und wäre eben nicht im Sinne wirklicher Lebenskunst, weil

man nicht Lebenskünstler werden

kann, wie man etwas wird, wenn

man für den entsprechenden Kurs an der Volkshochschule ein

Zertifikat bekommen hat. Es geht im Gegensatz dazu um Selbstbildung,

um Ergreifung

selbstgewählter Möglichkeiten im Kontrast

zu den allgemeinen Vorgaben, die dem einzelnen ein mehr

oder weniger

„glückliches Leben“ garantieren wollen.

Zur Lebenskunst gehört also der Mut zum Sprung in die eigene

Abgründigkeit, der

Wille zum aktiven Wahnsinn, zur Verrücktheit

im Kontrast zu einer Welt, deren Rezepte nur noch

Passivität

verschreiben. „Wille zur Macht“ und „Übermensch“

ist bei Nietzsche vielmehr als Weg- bzw. Richtungsweiser, nicht

aber als End- oder Zielpunkt zu

verstehen.

Der Begriff des „Tanzes“ ist also doch nicht falsch,

wenn man von selbstbestimmtem Lebenskünstlertum spricht, wenn

man den ewigen Seiltanz des

Lebens zwischen dionysisch-rauschvoll

erlebter Existenz und maßvoller Apollinik, von der Welt der

innigsten Lebenssehnsüchte, und der Welt, die diese zu stilisieren

sucht,

spricht.

In diesem Sinne ist der „Traumtänzer“, der seine

Tanzschritte von Moment zu Moment weiter stilisiert, Rausch-und

Lebenskünstler und hat als

einziger die Chance, mit Nietzsche

und über ihn hinaus, tanzende Sterne zu gebären.

Anmerkungen

[1] Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem geiste der Musik. KSA 1, 26

[2]Friedrich Nietzsche, Götzendämmerung. KSA 6, 116

[3]„Übermenschen“ meint Menschen,

die fähig sind in jeder

Situation über ihr „Menschlich-Allzumenschliches“

hinauszugehen, das ewig

Menschliche in sich stets zu transzendieren,

es zu überwinden, um einer höheren Aufgabe

willen,um

einer Gemeinschaft willen. Das allein befähigt sie,andere

zu

führen.